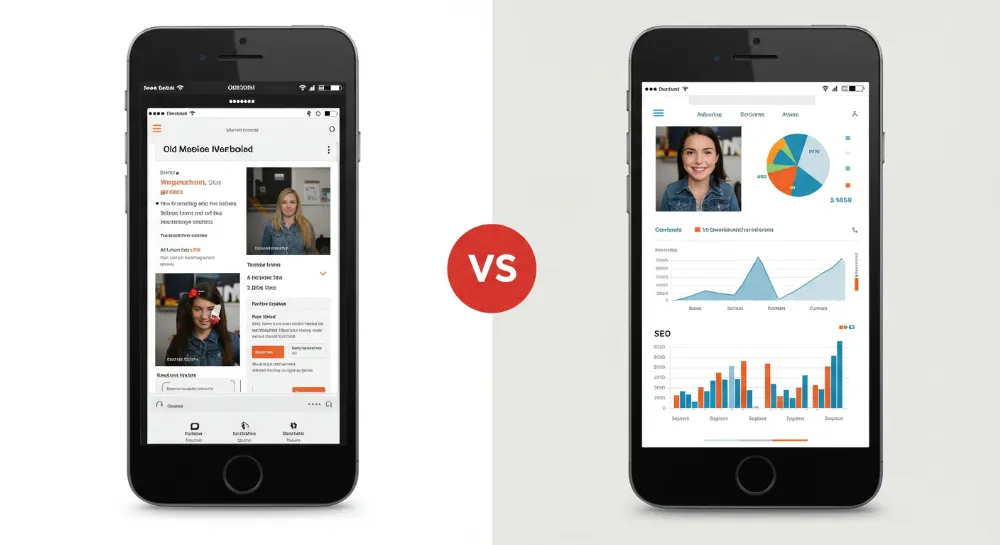

検索順位がなかなか上がらない、スマホで自分のサイトが見づらい…そんな悩みありませんか?最近はモバイル対応が当たり前になり、対策しないとSEOで不利になりそうで心配ですよね。

そこでこの記事では、モバイルファーストインデックスの仕組みやSEOへの影響、スマホ対応がなぜ大切なのか、誰でもできるモバイルフレンドリーな対策方法を分かりやすくまとめました。

スマホ対応で検索順位を上げたいなら、ぜひこの記事を参考にしてみてください!

目次

SEOの成果を最大化するためには、モバイル対応が今や必須不可欠な施策となっています。インターネット利用環境が変化し、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からのアクセスが年々増加しています。特にGoogleはモバイルファーストインデックスを導入しており、Webサイトの評価をモバイル版コンテンツを基準に行う時代となっています。

モバイル対応が不十分なWebサイトは、検索順位の低下やユーザー離脱、さらには機会損失など様々なリスクを抱えることになります。逆に、モバイルフレンドリーなサイト設計を実施することで、SEOの順位向上やユーザーエンゲージメントの強化、コンバージョン率の向上など多くのメリットを享受できます。

ここでは、SEO対策としてのモバイル対応の重要性や、現代の検索トレンド、検索エンジンの評価基準の変化などを詳しく解説し、モバイル対応の本質的な価値を明らかにします。

近年のインターネット利用状況を見ると、スマートフォンからの検索利用者が急激に増加しています。

総務省の調査によれば、インターネットを利用する端末としてスマートフォンが最も多く、利用率は7割を超えています。2015年にはGoogleが「モバイル検索がPC検索を上回った」と発表し、以降もモバイル端末のシェアは拡大の一途をたどっています。

スマートフォンの普及とともに、外出先や移動中など、いつでもどこでも情報を手軽に検索できる環境が整いました。ユーザーは「知りたい」「行きたい」「買いたい」「したい」といった欲求を、即座にスマートフォンで解決することが当たり前になっています。

こうしたモバイルユーザーの行動特性を無視して従来のPC中心のSEO対策を続けていると、検索流入のチャンスを大きく失うことになります。

このようなトレンドを踏まえ、SEO対策としてモバイル対応の優先度はこれまで以上に高まっています。

モバイルファーストインデックス(MobileFirstIndex、MFI)とは、GoogleがWebサイトのインデックスや検索順位の評価を、PC版コンテンツではなくモバイル版コンテンツを基準に行う仕組みです。

かつてはPC版のページ内容をもとにGoogleは検索順位を決定していましたが、モバイル端末の利用者増加に伴い、ユーザー体験の最適化を目的としてこの方針転換がなされました。

モバイルファーストインデックスの特徴

インデックスとは、GoogleのクローラーがWebページの内容を読み取り、検索エンジンのデータベースに登録することを指します。MFIの導入以降、Webサイトの構造やコンテンツの質、HTMLタグの設定など、モバイル対応を意識したサイト作りがSEOに直結するようになりました。

2018年3月にはGoogleによる正式なMFI本格運用の発表があり、現在はほぼ全てのWebサイトがモバイルファーストインデックスの影響を受けていると考えてよいでしょう。

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも快適に閲覧・操作できるWebサイトのことです。SEOの観点からは、モバイルフレンドリーな設計がGoogleの評価基準の一つとして位置付けられており、検索順位の向上に欠かせない要素となっています。

モバイルフレンドリーの判定基準には「テキストの読みやすさ」「レイアウトの最適化」「リンクやボタンの押しやすさ」「画像や表の見やすさ」などが含まれます。

Googleはモバイル対応度を定期的にチェックし、モバイル未対応の場合はモバイル検索で順位を下げる仕組みを導入しています。SEOで成果を上げるには、モバイルフレンドリーなWebサイト構築が不可欠です。

モバイル未対応のサイトは、検索順位が大幅に下落するリスクが高まります。

Googleのモバイルファーストインデックス導入以降、モバイルフレンドリーなWebサイトが高く評価されるようになり、スマートフォンでの検索時に上位表示されやすくなっています。

反対に、モバイル対応が不十分な場合は「スマホ検索時だけ順位が大きく下がる」「主要な流入キーワードで上位に表示されない」などのデメリットが顕著に現れます。

検索順位への具体的な影響

SEOで上位表示を実現するには、モバイルフレンドリーな設計を徹底し、モバイル利用を前提としたコンテンツ最適化が必要不可欠です。

モバイルフレンドリーな設計は、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上に直結します。スマートフォンでの表示や操作性に問題があると、ユーザーはすぐに離脱してしまい、サイトの信頼性やブランドイメージにも悪影響が生じます。

UXが高いサイトは、訪問者の満足度が向上し、リピート訪問・シェア・コンバージョンなどの指標にも良い影響を与えます。Googleもユーザーエクスペリエンスを重視した評価基準を採用しているため、SEOにおいてもモバイルフレンドリーな設計は必須要件となっています。

モバイル対応が不十分なWebサイトは、SEO上の不利だけでなく、ビジネス全体に深刻なリスクをもたらします。

さらに、スマホ未対応のページは、求職者や新規顧客からの印象も悪くなり、採用や営業活動にもマイナスの影響を及ぼします。

現在ではレスポンシブデザインやモバイル専用ページの導入が容易になっており、モバイル対応を怠る理由はありません。

SEO対策の観点からも、すべてのページでモバイルフレンドリーを実現し、検索順位・ユーザー体験・ビジネス成果のすべてを底上げする必要があります。

モバイルファーストインデックス(MFI)は、SEO分野における最大級の変革の一つです。Webサイトのインデックスや評価をモバイル版コンテンツ主体に切り替えることで、SEO対策のあり方や技術要件も大きく変わりました。

本章では、モバイルファーストインデックス導入の背景や、PCサイトとの違い、評価基準、SEOへの具体的な影響、そして自社サイトがMFIに適合しているかの判断方法について詳しく解説します。

モバイル対応が及ぼすSEOのインパクトを正しく理解し、今後のWebマーケティング戦略に活かしましょう。

モバイルファーストインデックスの導入背景には、世界的なスマートフォン普及と検索行動の変化があります。

Googleは、ユーザーの利便性と満足度を最優先するため、検索エンジンの評価基準をモバイル端末中心に切り替えました。

これにより、モバイル対応が不十分なWebサイトは検索順位で劣後し、逆にモバイルフレンドリーなサイトには大きなSEOメリットがもたらされています。

モバイルファーストインデックスは、今後も進化し続ける検索体験の土台となる重要な仕組みです。

モバイルファーストインデックスでは、評価基準の主軸がPCサイトからモバイルサイトへと完全に移行しました。

モバイル版のコンテンツがPC版より少ない場合、評価対象となる情報が減少し、SEO的にマイナスとなります。したがって、全ページでモバイル対応し、PCとスマホで同等の内容・品質を保つことが求められます。

モバイル対応の有無は、SEOの評価・検索順位・ユーザー体験に直接的な影響を及ぼします。モバイルファーストインデックス適用後は、モバイルでの閲覧体験が優れているほど、SEOで高評価を得やすくなっています。 反対に、モバイル未対応の場合は、重要なキーワードでの検索順位が著しく下落し、流入数の減少・顧客獲得機会の損失につながります。

モバイルサイトでは、画面サイズやユーザーの閲覧特性に配慮したコンテンツ構成が求められます。 スマートフォンでは縦長の画面表示が主流のため、情報の優先順位や見出し構造(hタグの使い方)もSEOに大きな影響を与えます。

モバイルサイトのページ読み込み速度は、SEO評価に直結する重要な指標です。Googleは「スピードアップデート」として、表示速度の遅いページの検索順位を下げるアルゴリズムも導入しています。 モバイル端末は通信環境や処理能力がPCより限定されるため、2秒未満の表示速度が理想とされています。

モバイルファーストインデックスが自社サイトに適用されているか、モバイル対応状況を判断するには以下の方法が有効です。 これらのツールを活用し、モバイル対応状況を定期的にチェックしましょう。未対応やエラーがある場合は、速やかにレスポンシブデザインやデザイン・構造の改善を実施し、SEO上のリスクを解消することが重要です。

スマホ対応はSEO上の必須要件であり、単なるデザインの最適化にとどまらず、Webマーケティング全体の成果に直結する重要施策です。

モバイルユーザーは、短時間で効率的に情報を取得したいという行動特性を持っています。 このため、スマホ対応が不十分なサイトは、情報が探しにくい・見づらい・操作しにくいといった理由から、すぐに離脱されやすくなります。

Googleなどの検索エンジンは、近年モバイル対応をSEO評価基準として最重視するようになりました。 これらの背景には、検索エンジン自体がユーザーファーストを実現し、モバイルユーザーの満足度向上を最優先していることがあります。

スマホ対応を実施することで、SEOにおけるさまざまなメリットが得られます。 実際に、モバイル対応前は直帰率が80%を超えていたWebサイトが、スマホ対応を行ったことで直帰率が50%以下に大幅改善、回遊ユーザーが3倍以上に増加した事例も多く報告されています。

モバイル対応を行うことで、直帰率の低下や滞在時間の増加など、SEOに有利なユーザー行動指標が大きく改善します。 例えば、モバイル未対応サイトでは直帰率80%超・滞在時間30秒未満だったものが、スマホ対応後は直帰率45%・滞在時間が2倍以上に伸びたケースも多数存在します。

モバイルフレンドリーな設計は、CV(コンバージョン)率の向上にも大きく寄与します。 モバイル未対応、フォームの入力が煩雑・ボタンが押しづらいなどの理由でコンバージョンが大幅に減少します。

スマホ未対応のWebサイトは、SEO順位の低下やユーザー離脱率の増加といったマイナス効果が避けられません。 現代のWebマーケティングにおいては、スマホ未対応=SEOによる集客機会の喪失と直結します。

SEOで成果を上げ続けるためには、Webサイトのモバイル対応状況を定期的にチェックし、モバイルフレンドリー度を高水準で維持することが必須です。Googleがモバイルファーストインデックスを完全導入して以降、モバイル端末でのユーザー体験がSEO評価の中心となりました。

Googleモバイルフレンドリーテストは、Webサイトやページ単位でモバイル対応の状況を誰でも手軽にチェックできる公式ツールです。SEOの第一歩として活用度が高いツールであり、URLを入力するだけでスマホ対応の合否や改善点が自動で分かります。 指摘される主な項目は「テキストサイズ」「タップ要素の間隔」「コンテンツ幅」「Flash使用の有無」など、SEOに重要なモバイルフレンドリー要素です。

SEO上で高評価を得るためには、Googleが定める「モバイルフレンドリー」の評価基準を満たすWebサイト設計が求められます。モバイル対応の判定は、主に下記の条件を中心に行われます。 これらの基準を満たしていないページは、Googleのモバイルフレンドリー評価でマイナスとなり、SEO順位にも悪影響が及びます。

テキストのフォントサイズや行間は、モバイル対応SEOにおいて最も基本かつ重要な要素です。小さすぎる文字は読みづらく、ユーザー体験を著しく損なうため、Googleは16px以上のフォントサイズを推奨しています。 モバイル端末では一文が長すぎると離脱率が上昇する傾向があり、SEOキーワードも適切な頻度・バランスで含めることが重要です。見出しや箇条書き、表現の工夫で可読性を高め、SEOとユーザー双方に最適化したテキストを心がけましょう。

ボタンやリンクのタップ領域や間隔も、モバイル対応SEOの重要項目です。指で操作するスマートフォン環境では、要素同士が近すぎると誤タップが頻発し、ユーザー体験が悪化します。 Googleはタップ要素の間隔不足をSEO評価の減点要因としています。特にグローバルナビやフッターメニュー、フォームの送信ボタンなどは念入りなチェックが必要です。ユーザーのストレスを減らし、SEO評価で上位を狙うには、タップ操作性の最適化が不可欠です。

レイアウトのレスポンシブ対応は、あらゆる画面サイズでWebサイトが適切に表示されるための基盤です。レスポンシブWebデザインを導入することで、1つのHTMLでPC・スマートフォン・タブレットなど全デバイスに最適化された表示が可能となります。 レスポンシブデザインはSEOにも有効で、Googleも公式に推奨しています。モバイル対応でSEOを成功させるためには、レイアウトの柔軟な最適化が不可欠です。

モバイル対応状況を実際に確認する際は、Googleモバイルフレンドリーテストだけでなく、実機やシミュレーターも活用しましょう。 これらの手順でモバイルフレンドリーの課題を洗い出し、SEOに強いWebサイトに改善していくことが重要です。チェックは新規公開時だけでなく、定期的な運用の中で繰り返しましょう。

モバイルフレンドリーでない点が発見された場合、SEO観点でも早急な改善が求められます。 また、原因となるコードやプラグイン、サードパーティのスクリプトも見直し対象です。GoogleSearchConsoleのモバイルユーザビリティレポートも活用し、SEOとユーザー体験の両立を目指して迅速に修正を進めましょう。

モバイル対応SEOは専門的な知識がなくても実践可能な施策が多数あります。スマートフォンユーザーの増加に合わせ、初心者でも取り組みやすいSEO施策を重点的に行うことで、検索順位向上やユーザー満足度アップに直結します。

SEOに強いモバイル対応の第一歩は、レスポンシブデザインの導入です。HTMLとCSSを活用し、画面サイズに応じて自動的にレイアウトや画像サイズが最適化される仕組みを構築します。 レスポンシブ化によってSEO評価が安定し、運用・更新コストも削減できます。サイトの新規構築やリニューアル時には必ず導入しましょう。

表示速度はモバイル対応SEOにおいて極めて重要な要素です。Googleは「スピードアップデート」により、ページの表示速度をモバイル検索順位の評価軸に明示的に組み込んでいます。 PageSpeedInsightsやLighthouseで現状速度を分析し、改善点を段階的に解消していくことがSEO順位アップへの近道です。

画像の圧縮や最適化は、ページ表示速度とSEO評価の両方に大きな影響を与えます。 高解像度の画像が不要に大きいと表示が遅くなり、ユーザー離脱やSEO順位低下の原因になります。画像最適化ツールやCMSのプラグインを活用し、全画像の最適化を徹底しましょう。

モバイルページの表示速度改善で見落としがちなのが、不要なJavaScriptやCSSスクリプトの削除です。 軽快な表示はSEOにも直結し、モバイル対応のユーザー体験も大幅に改善します。サイト全体のパフォーマンス管理を怠らず、定期的に不要スクリプトを見直しましょう。

モバイルユーザーに配慮したコンテンツ最適化も、SEOの成果を大きく左右します。 SEOキーワードを適切な頻度で盛り込みつつ、スマホユーザーの検索意図や行動特性を反映したコンテンツづくりが不可欠です。長文や複雑なレイアウトを避け、分かりやすさ・伝わりやすさを追求しましょう。

モバイル対応SEOでは、文章構成の工夫がユーザー体験に直結します。 テキストが密集しすぎると離脱率が高まり、SEO順位にも悪影響が出ます。シンプルかつ論理的な構成を徹底し、スマホユーザーの可読性を最優先しましょう。

モバイルユーザーはスクロール量が多いと途中離脱しやすく、SEO指標にもマイナスが及びます。 重要情報の上部配置は、SEO評価の向上とCV率アップの双方に効果的です。モバイルSEOを意識した情報設計を徹底しましょう。

モバイル対応SEOでは、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着ける内部リンク・ナビゲーション設計が成果に直結します。 内部リンクの最適化は巡回性の向上とSEO評価アップの両面で重要です。ユーザー目線で「たどり着きやすさ・回遊しやすさ」を徹底しましょう。

モバイルSEOで成果を出すには、ユーザーが直感的に操作できるUI設計が必須です。 UI設計の工夫はユーザー体験を高めるだけでなく、SEO順位やCV率向上にも直結します。モバイルファーストの視点でUI改善を進めましょう。

Googleをはじめとする検索エンジンは、SEOのアルゴリズムを頻繁にアップデートしています。特にモバイルSEO領域では、ユーザー体験・表示速度・コンテンツ品質・モバイルフレンドリー度など、複合的な指標が評価基準として組み込まれています。

GoogleはモバイルSEO関連のアルゴリズムを定期的にアップデートしています。 これらのアップデートは、SEO順位の変動だけでなく、ユーザー体験の質そのものに大きな影響を及ぼします。モバイル対応の精度を高めることは、SEOで長期的に成果を出すための必須条件です。

モバイルフレンドリーアルゴリズムは、Webサイトのモバイル対応状況を直接SEO順位に反映させる仕組みです。Googleは、スマホで快適に閲覧・操作できるページを高く評価し、未対応ページは順位を下げる方針を明確に示しています。 このアルゴリズムはユーザー体験の最適化を目的としており、SEOとモバイル対応の両立が必須と言えます。

モバイルSEOで最大限の効果を得るには、モバイル対応の精度向上とともに、注意すべきポイントを押さえる必要があります。 SEO内部対策とモバイルフレンドリー施策を並行して進めることが重要です。

モバイルSEOで特に注意が必要なのが、ポップアップやインタースティシャル広告の扱いです。 ユーザーの検索意図・行動を妨げる要素はSEOで不利になります。モバイル対応ではUXとSEOの両立を意識し、広告表示も最適化しましょう。

モバイル対応でよくあるSEOトラブルが、PCとスマホで異なる内容を表示し、重複コンテンツ扱いとなるケースです。 Googleは重複コンテンツの多いサイトを低評価としやすく、モバイル対応時には必ずSEO面の統一性を意識しましょう。

モバイル対応とSEOは今後ますます一体不可分な分野となります。 SEO戦略の中心にモバイル対応を据え、時代の変化や新しい検索体験にも柔軟に対応することが、今後のWebマーケティング成功の鍵となります。

モバイル対応によるSEO効果の向上は、実際の改善事例からも明確に示されています。スマートフォンユーザーの増加に伴い、各業界でモバイルフレンドリーなWebサイトへのリニューアルが進み、検索順位や売上、集客数などの数値が大きく改善した事例が多数報告されています。

飲食店サイトがモバイル対応を強化したことで、SEO順位および来店予約数が大幅に増加した事例があります。 ユーザーの利便性が高まることで、SEO効果と実際の集客数が両方改善し、売上アップにも直結する好例です。飲食店に限らず、リアル店舗型のビジネスではモバイル対応の重要性がますます高まっています。

ECサイトがレスポンシブデザインを導入した事例では、SEO順位と売上の両方が大きく向上しています。 ECサイトは特にスマホからの購入が主流化しており、モバイル対応がSEO・売上拡大の必須条件となっています。モバイル対応の質がECサイトの成長スピードを左右します。

中小企業のコーポレートサイトでも、モバイル対応とSEO対策の徹底で集客力・成約率が大きく改善した事例が多数存在します。 中小企業でも「スマートフォン対応の有無」がSEO・集客・採用などあらゆるビジネス成果に直結しています。コストを抑えつつ、レスポンシブデザインやモバイル向けコンテンツ最適化を実施することがポイントです。

モバイル対応を怠った・不十分だった場合の失敗例も、SEO戦略を見直す重要なヒントとなります。 これらの失敗例を回避するためにも、「全ページでのモバイル対応徹底」「SEOキーワード・コンテンツの統一」「表示速度の最適化」といった基本施策を着実に実行しましょう。

SEOで上位を目指すには、モバイル対応の徹底が不可欠です。Googleのモバイルファーストインデックスやモバイルフレンドリーアルゴリズムの評価基準を正しく理解し、スマートフォンユーザーの利便性を最優先したWebサイト運用を行いましょう。

主な評価基準の違い

評価項目

PCサイト中心時代

モバイルファーストインデックス時代

インデックス基準

PC版ページの内容

モバイル版ページの内容

評価対象のHTML

PC向けHTML

スマホ向けHTML(またはレスポンシブHTML)

主要コンテンツ

PCでの表示内容

モバイルでも同等の内容が必須

ユーザビリティ

PC画面での見やすさ

スマホ画面での見やすさ・操作性

また、titleタグやdescription、alt属性などのSEO重要項目もモバイル版が基準となるため、HTMLの最適化も不可欠です。

モバイル対応がSEOに与える具体的な影響

モバイル対応は単なるデザイン調整ではなく、SEO戦略の根幹です。

コンテンツの表示順・構造

モバイル対応の際は、PCサイトと同等のコンテンツ量・質を維持しつつ、スマホユーザーの使いやすさを最優先に構造を最適化しましょう。

読み込み速度とインデックス

主な改善ポイント

表示速度が遅いとユーザーはすぐに離脱し、SEOの評価・インデックス登録のスピードも落ちてしまいます。PageSpeedInsightsやLighthouseなどのツールを活用し、定期的に速度改善を行いましょう。

モバイルファーストインデックス適用の判断方法

「インデックスカバレッジ」や「モバイルユーザビリティ」レポートで、モバイル版のクロール・インデックス状況やエラー内容が把握できます。

GoogleのモバイルフレンドリーテストツールにURLを入力すると、スマホ対応状況や改善点が分かります。

表示速度・モバイル適合性・ユーザー体験のスコアを数値で可視化できます。

スマホ対応が必須な理由とSEOへのメリット

本章では、モバイルユーザーの行動特性や検索エンジンの評価基準、スマホ対応によるSEOメリット、未対応の場合のマイナス効果について、実例やデータも交えながら詳しく解説します。

これからのSEO対策で成果を出すには、スマホ対応を中心に据えたサイト設計と運用が欠かせません。

モバイルユーザーの行動特性

また、スマホ検索の大半は「マイクロモーメント」と呼ばれる瞬間的な欲求に基づくものであり、情報提供のスピードや分かりやすさがSEOに大きく影響します。

モバイルユーザーを意識したサイト構成・デザイン・コンテンツ設計が、SEO成功には不可欠です。

検索エンジンの評価基準の変化

そのため、スマホ対応が不十分なWebサイトは、いくらPCサイトで高品質なコンテンツを提供していても、検索順位で評価されづらくなっています。

今後もSEOの評価基準は「モバイルファースト」が主流となるため、スマホ対応は全てのWebサイト運営者にとって避けて通れない課題です。

スマホ対応によるSEOメリットの具体例

また、スマホユーザーの利便性を高めることで、SNSシェアや口コミ、自然流入の増加にもつながり、SEO効果が持続的に発揮されます。

直帰率・滞在時間の改善

これらの指標改善はGoogleの評価にも反映され、SEO順位の安定や上昇に直結します。

CV(コンバージョン)率の向上

スマホ対応を徹底することで、申込数や問い合わせ件数が増加し、売上やリード獲得といったビジネス成果の最大化につながります。

スマホ未対応がもたらすマイナス効果

現在のWebサイトがスマホ対応済みかどうかは各種ツールですぐに確認できるため、早急な対応・改善を実施し、SEO効果の最大化を目指しましょう。

モバイルフレンドリーのチェック方法と評価ポイント

スマートフォンやタブレットからのアクセスが急増している現在、画面サイズや操作性、コンテンツの見やすさなど、多角的な視点で自社サイトのモバイルフレンドリー度をチェックし、的確な改善を続けることがSEO順位の安定・向上に直結します。

ここでは、Googleモバイルフレンドリーテストの使い方や評価基準、実際のチェック手順、問題発見時の対処方法まで、SEOとモバイル対応の両軸から詳しく解説します。

Googleモバイルフレンドリーテストの使い方

また、どの部分が基準を満たしていないか、どのような修正が必要かも明確に表示されるため、SEO強化やモバイル対応の具体的な改善指針として活用できます。定期的なチェック・改善サイクルの中核として推奨されるツールです。

評価基準:モバイルフレンドリーとされる条件

モバイル端末での最適な表示と操作性を実現し、SEOの基盤を強化しましょう。

テキストサイズと可読性

タップ要素間隔の適切さ

レイアウトのレスポンシブ対応

実際のサイトでのチェック手順

問題点発見時の対処方法

初心者でもできるスマホ向けSEO対策の具体的な方法

ここでは、SEOに必須の基本施策から応用的な改善ポイントまで、モバイル向けSEO対策を体系的に解説します。SEOとモバイル対応の両立で、サイト全体の集客力を底上げしましょう。

レスポンシブデザインの導入

モバイルページの表示速度改善

画像圧縮と最適化

不要なスクリプトの削除

モバイル向けコンテンツ最適化

見やすい文章構成

重要情報の上部配置

内部リンク・ナビゲーションの工夫

タップ操作を意識したUI設計

モバイルSEO対策の最新アルゴリズムと注意点

本章では、最新のSEOアルゴリズム動向やモバイルフレンドリーアルゴリズムの概要、SEO効果を高める注意点、今後求められるモバイル対応の方向性まで徹底解説します。

Googleの最新アップデート傾向

モバイルフレンドリーアルゴリズムの詳細

サイト全体でモバイルフレンドリー基準を満たし、SEO評価を最大限に引き出しましょう。

SEO効果を高めるための注意点

継続的なチェックと改善サイクルで、SEO成果の最大化を目指しましょう。

ポップアップ・インタースティシャルの注意

重複コンテンツの回避

今後求められる対応の方向性

モバイル対応でSEO効果を上げた改善事例

ここでは、飲食店サイト・ECサイト・中小企業サイトの事例を中心に、SEOとモバイル対応の具体的な成果や、失敗例から学ぶ注意点までを詳しく紹介します。

飲食店サイトのスマホ対応事例

ECサイトのレスポンシブ化による順位上昇

中小企業サイトのモバイルSEO成功のポイント

失敗例から学ぶ注意点

まとめ

モバイルフレンドリーテストや表示速度分析ツールを活用した定期的なチェック・改善サイクルを維持することで、SEO効果の最大化が実現します。

モバイル対応は一度で完結するものではなく、今後も進化し続ける分野です。SEOとモバイル対応の両立を常に意識し、継続的な最適化を通じて検索順位・集客・売上・ブランド力のすべてを強化しましょう。

この記事を書いた専門家(アドバイザー)

著者情報 プロテア

WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。